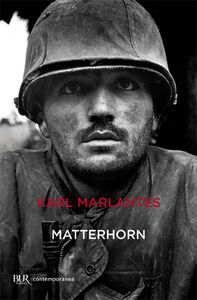

1985. Il Nicaragua è sconvolto da

una feroce guerra civile. Frank Little, assieme alla ex moglie Eleanor è a

Managua per riconoscere il cadavere del figlio Johnny. Ma all’obitorio si

scopre che il cadavere non è quello del figlio. Inizia così una ricerca che

porterà Frank e Eleanor, a bordo di un esotico e scassatissimo camper e in

compagnia dei Desperados de Amor, la band in cui suonava Johnny, ad

attraversare un Paese martoriato dagli eventi e dalle contraddizioni.

1985. Il Nicaragua è sconvolto da

una feroce guerra civile. Frank Little, assieme alla ex moglie Eleanor è a

Managua per riconoscere il cadavere del figlio Johnny. Ma all’obitorio si

scopre che il cadavere non è quello del figlio. Inizia così una ricerca che

porterà Frank e Eleanor, a bordo di un esotico e scassatissimo camper e in

compagnia dei Desperados de Amor, la band in cui suonava Johnny, ad

attraversare un Paese martoriato dagli eventi e dalle contraddizioni.

Ci sono delle caratteristiche che

rendono sempre riconoscibile la penna di Joseph O’Connor e che ne determinano

continuamente la cifra stilistica: l’amore per la musica, l’indagine

sentimentale all’interno del nucleo famigliare, l’appartenenza al popolo

irlandese.

Desperados,

pur essendo ambientato totalmente in Nicaragua, vuole dichiarare al lettore la

sua appartenenza all’Irlanda, nazione fatta di storia e folklore, ma anche di

sangue e di guerra, tutti temi presenti in ogni romanzo di O’Connor. In uno

scenario geografico e storico ben costruito e delineato, O’Connor manovra i

suoi personaggi con la stessa sensibilità che caratterizzerà, qualche anno

dopo, l’universo cinematografico di Wes Anderson. In Desperados, come spesso accade nei libri di O’Connor, non ci sono

personaggi realmente cattivi e crudeli, ma nemmeno personaggi totalmente buoni

e puri. È un microcosmo difettoso quello costruito dallo scrittore irlandese,

in cui vivono e si muovono personaggi estremamente umani, resi al lettore

soprattutto attraverso l’iperrealismo dei dialoghi costruiti dalla fine penna (

e dall’orecchio) dell’autore.

Manca una vera e propria riflessione

sulla follia della guerra, sulla sofferenza di un Paese messo in ginocchio dal

clima e dalle armi. Probabilmente sarebbe stato un capolavoro. Invece è “solamente”

un ottimo romanzo, indagine e ricerca storica, fisica e interiore, di affetti, di

amore, di vita.