Saroo è un bambino indiano di 5

anni. Un giorno si addormenta su un treno e si risveglia nella caotica

Calcutta. Trovato dalle autorità, Saroo non riesce a spiegare la sua

provenienza. Finisce così prima in un istituto e poi in Tasmania, adottato da

una coppia australiana. Più di vent’anni dopo, ormai cresciuto e perfettamente

inserito nella società australiana, Saroo inizia a covare il desiderio di poter

rivedere la sua famiglia naturale. Grazie a Google Earth comincia così delle

complicate ricerche, nella speranza di rintracciare il suo villaggio e quindi

la sua famiglia.

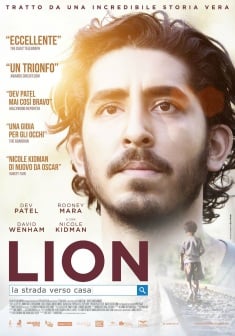

È pratica piuttosto comune a

Hollywood, quella di riassumere una nazione intera nelle facce e nei corpi di

pochissimi attori selezionati: Javier Bardem e Penelope Cruz rappresentano la

Spagna, Jean Reno la Francia; se serve un tedesco il primo a essere chiamato è

Daniel Bruhl. Ecco, il rappresentante dell’India è Dev Patel, protagonista (o

quasi) di Lion – La strada verso casa,

primo lungometraggio di Garth Davis.

È un ottimo film questo Lion. Pur raccontando una storia il cui

finale è intuibile fin dai primi minuti, riesce a fuggire da quella retorica

che sporca sempre film di questo tipo. C’è una cura nei dettagli che eleva Lion a un livello più alto: c’è una

fotografia curatissima che restituisce squarci di India di crudele bellezza. C’è

una colonna sonora sontuosa, potente che si fa portatrice di significato, che

mette pathos e spinge al climax. Lion

potrebbe apparire come il classico film da premi, da statuette e tappeti rossi.

La storia di Saroo, incredibilmente vera, non richiedeva alcun adattamento in

fase di scrittura: c’era il rischio di esagerare, di scadere nel patetico. Ed è

qui che Lion diventa un ottimo film: non

si prolunga eccessivamente sul suo finale scontato e risaputo, ma spinge invece

nella costruzione iniziale dei personaggi, calcando la mano più sull’inizio

della vicenda con Saroo bambino (interpretato da Sunny Pawar) che sull’ossessiva

ricerca della seconda parte. Se negli anni abbiamo visto scadenti biopic e drammoni strappalacrime che

puntavano solo al sensazionalismo, Lion

è la dimostrazione che si può fare ottimo cinema partendo da una vicenda

(comunque vera) che pone i sentimenti davanti a tutto.